Календарем люди пользуются каждый день. Он кажется нам привычным и простым. Заглянул в него – и сразу ясно, какое сегодня число, когда взошло солнце, сколько часов продлится день. Но, чтобы сделать календарь удобным для всех, над ним трудились люди в течение многих веков. Календарь отражает огромный период истории и культуры.

В древности у многих народов были свой календари. Они мало походили на современный и были не точными. По-разному велся счет месяцев и лет. Одни жили по фазам Луны, другие – по звездам, третьи – по Солнцу. Благодаря этому появлялись календари именуемые христианскими, мусульманскими, буддистскими. Разнообразными были они и по форме: круглые, овальные, квадратные или вообще выдолблены на скале.

Земля вращается вокруг Солнца, делая один оборот за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. Это длина астрономического года. В соответствии с ним составлен солнечный календарь, по которому мы живем. В одних месяцах 31 день, в других – 30. Самый короткий – февраль, в нем обычно 28 дней, но каждый четвертый год бывает длиннее на один день и в феврале появляется 29-й. За четыре года копятся отмеченные 5 часов с минутами, продлевая год. Этот год называют високосным, в нем 366 дней.

Солнечный календарь берет свое начало с античности, но долго был не совершенным и не точным. В Древнем Риме год насчитывал 304 дня и делился на 10 месяцев. «Календарь» в переводе с латыни дословно означает «долговая книжка». Связано это с тем, что традиционно долги возвращали в первый день нового месяца – «календы». Начинался он смарта, названного в честь бога войны Марса. Декабрь был десятым и последним месяцем. Отрезок времени между декабрем и началом весны назывался «безмесячным». Такой год был очень неудобен, так как он отставал от природного хода времени. В VII веке до нашей эры этот промежуток разделили, добавив в календарь еще два месяца. Одиннадцатым стал январь, названный в честь бога Януса, покровителя входов, выходов и дверей, который обладал даром ясно видеть все в прошлом и будущем. Двенадцатым месяцем – февраль, названный в честь бога мертвых Фебруария, и его последний 28 день посвящался «мертвым душам». Римский календарь отставал от солнечного на 10 дней. Поэтому каждые два года приходилось вставлять тринадцатый месяц – марцедоний («увядающий»). Длился он 22-23 дня. Все это приводило к большой путанице.

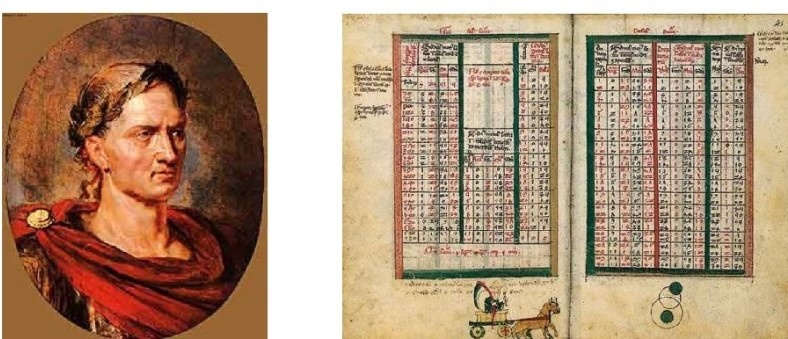

В 46 году до нашей эры император Юлий Цезарь ввел новый календарь. Руководствовался он советами египетского астронома Согизена. Жители Древнего Египта жили в соответствии с движением Солнца, жрецы знали основы астрономии и умели вычислять разливы Нила. Египетский год равнялся 365 дням, новый год начинался 19 июля, когда при восходе солнца на востоке появлялась яркая звезда Сириус.

Календарь Цезаря также имел 365 дней. Каждый четвертый год становился «годом со днем». И снова не повезло февралю. В обычные года у него было 29 дней и 30 – раз в четыре года.

В честь императора его календарь назвали юлианским, а один из месяцев нарекли июлем.

Преемник Цезаря Октавиан, получивший титул Августа («Священный»), увековечил это событие в календаре – так появился месяц август. Сначала в нем было 30 дней, меньше чем у месяца-предшественника. И снова у февраля отобрали один день, отдав августу.

Со временем в юлианский календарь вкралась ошибка: его длина на 11 минут была больше астрономического года. Сначала этого даже не замечали, но через 2 тысячи лет май сместился бы на апрель, а сентябрь – на август.

Поэтому в 1582 году папа римский Григорий XIII провел реформу и утвердил новый календарь, названный в его честь григорианским. Этот календарь исправлял ошибки предыдущего, не совпадающего с ним на 10 дней, и быстро распространился в европейских странах.

В Древней Руси летоисчисление велось от Сотворения мира, а не от Рождества Христова. Сначала год начинался с марта, с конца XV века – с сентября. Петр I ввел в стране юлианский календарь. Царским Указом 1699 года Новый год наступал с 1 января. Переход на григорианский произошел только в 1918 году.

Более 200 лет назад в российских деревнях были в ходу календари-фартуки с вышивкой. Это был месяцеслов или земледельческий народный календарь, связанный с трудовой жизнью. Знаки отмечали различные сельскохозяйственные циклы: сев, сенокос, пахоту, уборку урожая. Например, в мае были такие дни: Ирины-рассадницы (высаживали рассаду), Никола вешний (сажали картофель, сеяли яровые), день Сидора-огуречника, Олены-льносейки и др. Такие календари с 1727 года выпускала Петербургская академия наук.

В концеXIXвека в издательстве Ивана Сытина издавались отрывные календари, названные численниками. Ярко оформленные, наполненные важной информацией, они стали самыми популярными у населения. Консультантом сытинского календаря был Л. Н. Толстой. Сам создатель писал о своем труде так: «…Я смотрел на календарь как на универсальную справочную книгу, как на домашнюю энциклопедию на все случаи жизни».

Сегодня тираж всевозможных календарей составляет 50-60 миллионов. Но по сей день самым востребованным остается любимый численник.

Рекомедуемая литература:

- Буровик К. А. Родословная вещей/ К. А. Буровик. - 2-е изд. - Москва : Знание, 1991. - 228 с.

- Изобретения и великие открытия: Для мл. возраста. - Минск : Белфакс, 1995. - 95 с. : ил.

- Куликов С. Нить времен: Малая энцикл. Календаря / С. Куликов - Москва : Наука, 1991. - 288 с. : ил.

- Хренов Л. С. Время и календарь / Л. С. Хренов, И. Я. Голуб - Москва : Наука, 1989. - 123 с. : ил.

- Шур Я. И. Рассказы о календаре / Я. И. Шур. - Москва : Госполитиздат, 1962. - 216 с. : ил

https://www.bibliongo.ru/chitatelyam/rasshiryaem-krugozor/280-veshchi-veshch-sereznaya/3058-den-za-dnem-istoriya-kalendarya#sigProIdeb4058ce37